We will stand on principle or we will not stand at all (The Iron Lady)

In questi decenni successivi agli anni 2000, il mondo è cambiato molte volte. La grande avanzata della globalizzazione e la sua brusca frenata, le crisi economiche, i grandi cambiamenti tecnologici e informativi, l’avvento dei populismi e una grande pandemia globale sono solo alcuni dei grandi fenomeni a cui abbiamo assistito in poco più di vent’anni.

Alla faccia di chi definiva la contemporaneità priva di eventi interessanti.

Una costante di questi tempi però è sempre stata la progressiva tendenza alla semplificazione. Il dibattito politico, ma non solo, si è andato via via asciugando. Forse per una tendenza a sottovalutare e a svilire il pubblico di quei dibattiti, o forse per la necessità spasmodica di catturare l’attenzione - la vera moneta della modernità - nel più breve tempo possibile, il dogma della comunicazione è essere semplici, veloci ed efficaci.

Semplificare, semplificare, semplificare.

Parlando di politica, il confronto tra le vecchie tribune elettorali di ieri e i “dibattiti” di oggi è impietoso e non richiede molti commenti. Il livello di approfondimento infimo, l’uso sempre più frequente di una retorica vuota e l’aderenza quasi nulla alla realtà, rendono quei sempre più rari dibattiti un utilizzo veramente dubbio del nostro tempo e soprattutto delle nostrefacoltà cognitive.

Viviamo così nel paradosso di avere un paese molto più acculturato rispetto a quello del boom economico, o anche solo degli anni ‘80, che però si vede sempre più ignorante e incapace di comprendere a pieno cosa avviene nel mondo.

Tutto è semplificato.

C’è però un altra faccia di questa semplificazione, perché quando tutto è semplificato, c’è il rischio che allo stesso tempo tutto diventi troppo complesso, e di cadere schiavi di quella che mi piace chiamare la dittatura della complessità.

Chiariamoci subito: il mondo contemporaneo è intrinsecamente complesso.

Senza alcun dubbio.

Organizzazioni internazionali che devono far coesistere paesi diversissimi, sistemi economici interconnessi che realizzano filiere produttive globali, nuovi lavori che emergono in pochi anni e mestieri ritenuti solidi che rischiano di diventare obsoleti in tempi altrettanto breve, sono solo alcuni esempi di quanto il nostro mondo sia diventato complesso.

E’ semplicemente impensabile navigare la contemporaneità senza affidarsi a strumenti logico-matematici e filosofici adeguati a questa complessità, cosa che pone delle sfide epocali specialmente al nostro sistema educativo.

Questa complessità però, se non navigata correttamente, agisce da scudo per la realtà e finisce per imporre un relativismo distorto per il quale se tutto è complesso, allora tutto e tutti sono uguali e dunque, in fondo, giustificabile.

La storia del conflitto israelo-palestinese è complessa? Allora in fondo le atrocità compiute da Hamas sono comprensibili, perché non esistono i buoni e i cattivi e loro stanno solo reagendo ad un’ingiustizia.

E’ più complicato.

La convivenza di diverse culture in un sistema democratico è un fenomeno complessi? Allora siamo sicuri che la strage del Bataclan non sia anche un po’ colpa del colonialismo Occidentale? Nessuno può fare la morale agli altri.

E’ più complicato.

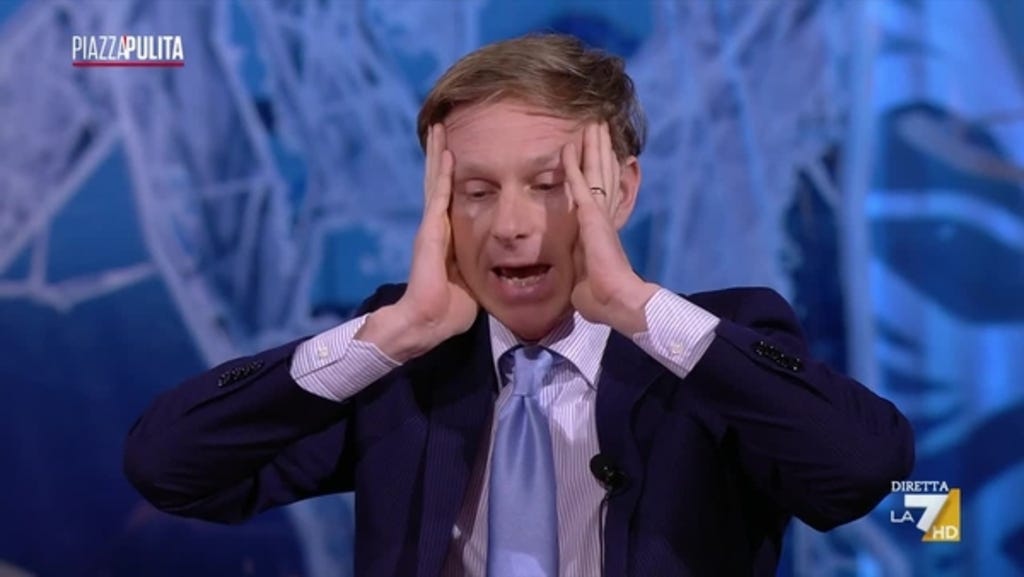

Gli Orsini, i Telese, le Murgia, i Patrick Zaki o i Santoro (tanto per citare alcuni illustri colonnelli della complessità, ma ce ne sono tanti altri) non perdono occasione per mascherarsi dietro una cortina fumogena di complessità e avvelenare i pozzi dell’attualità con un’ideologia spicciola al servizio delle loro, legittime o meno, opinioni personali.

Perché allora non riconoscere di avere semplicemente delle opinioni e difenderle, più o meno razionalmente, con degli argomenti?

Perché la dittatura della complessità ammanta le nostre opinioni di una sacralità quasi intoccabile.

Se il mondo è così complesso, chi sei tu per crederti capace di navigare questa complessità? Come puoi veramente condannare o difendere qualcosa? Sei sicuro di aver considerato tutte le variabili in gioco?

E per chi pensa che l’analisi oggettiva dei dati possa essere la soluzione, temo di avere una brutta notizia: in un mondo in cui torturando i dati abbastanza a lungo è possibile far dire loro ciò che si vuole, si troverà sempre un dato che riportato da un certo punto di vista parziale sosterrà di tutto e il suo contrario.

Ciò non vuol dire che non esista più la verità. Certo che esiste. Molta della presunta complessità dei personaggi che ho tirato in ballo poco fa, è in realtà frutto di palese disinformazione che viene usata per manipolare il pubblico e indurlo a credere cose non vere, ma non è quella la cosa importante.

Dove stia la verità è solo limitatamente rilevante, perché il punto è che la scusa della complessità è diventata un modo per giustificare le peggiori atrocità, le più ributtanti opinioni e gli avvenimenti più assurdi perché c’è sempre qualcosa di più complesso che non è stato considerato.

Un benaltrismo perenne che evita costantemente di dover rendere conto di quanto si sostiene veramente.

Se quando bisogna commentare il brutale assassinio di centinaia di ragazzi intenti a ballare e divertirsi, si sente il bisogno di ricordare che anche Israele ha commesso dei crimini, lo si fa per evitare di fare i conti con la propria personale miseria di essere felici per la morte di innocenti dalla parte opposta della propria barricata, qualunque essa sia.

Pur di non ammettere di avere un lato mostruoso, meglio rifugiarsi dietro la complessità.

Come fare dunque?

Il mondo non diventerà più semplice, anzi, e per questo è giusto continuare ad analizzarlo, a mettere in discussione le proprie idee e a non scappare dalla complessità rifugiandosi in risposte semplici e ideologiche.

Ricordiamoci però di non farci soggiogare dalla complessità e di restare in piedi sui nostri principi.

Se in passato i nostri principi, ovvero la nostra idea di cosa è giusto e di cosa è sbagliato, di cosa sia importante nella vita, di cosa ci renda liberi e felici e di tanto altro ancora, venivano delegati ad una morale universale religiosa, nell’Occidente contemporaneo oggi questi dipendono per lo più da noi.

Il che può essere un pensiero incoraggiante, ma anche spaventoso a pensarci bene, perché siamo lasciati a noi stessi.

E questa paura può arrivare a paralizzarci e a farci pensare che, in fondo, non è così necessario avere dei principi, anzi forse non è neanche desiderabile. I principi sono ingombranti e impegnativi, vanno mantenuti, messi alla prova, difesi e soprattutto messi in pratica.

Ne vale davvero la pena?

Sicuramente è faticoso, ma è anche l’unico modo per non naufragare nella contemporaneità e trovare un proprio posto come individui nel mondo.

Se sentiamo nel profondo che qualcosa ci disturba, sentiamoci liberi di urlare al mondo che quel qualcosa è ingiusto.

Ritroviamo la semplicità di pensare che, al di là della complessità del mondo, il bene e il male esistono e che a volte sono proprio davanti ai nostri occhi.

Appoggiamoci ai nostri principi e facciamoci sorreggere da essi per restare in piedi ed evitare di perderci nella foschia della complessità.

“Scava dentro. Dentro è la fonte del bene, che sempre ha il potere di sgorgare, a condizione che tu sempre scavi.” — Marco Aurelio. VII, 59